胡平,复旦大学哲学学院人文智慧课堂特聘教授、敦本博物馆馆长、《中国民间文物档案》丛书编辑委员、文化部艺术发展中心中国民间艺术品收藏评估宋元陶瓷专业委员会瓷器鉴定专家、上海电视台、第一财经鉴定特聘专家,联合国文化总署中国上海陶艺委员会古陶瓷研究院院长、研究员。

陶瓷的收藏地位在艺术品市场中一直居高不下,胡平教授在长达三十余年收藏生涯中,总共收藏了一万余件自先秦至民国所生产的各类陶瓷精品,由此,胡教授将多年来的古陶瓷收藏心得与大家分享。

胡平教授任馆长所在博物馆

在中国源远流长的文明发展史上,我们的先人曾经创造出许多足以成为后世典范的物质和精神文化产品,其中指南针、造纸术、火药和印刷术以四大发明而享誉世界,而陶瓷作为中国重要的文化遗产历来为国际科技和文化史家所称颂,从对于世界文明的影响来说,我们可以自豪地认为:中国古代的陶瓷艺术品堪称之为中国的第五大发明,是中国人民对于世界文明的最重要的贡献之一。

对于古陶瓷收藏家来说,如果仅仅停留于一般的收藏和研究阶段,那么不可能真正体会到古陶瓷的丰富内涵和文化意义,珍贵的中国古陶瓷是中国文化背景下产生的物质与文化相结合的艺术结晶,它的胎、釉、型、纹饰与工艺无不打上中国文化的烙印。所以要真正了解和研究中国古陶瓷,必须把古陶瓷研究和中国传统文化研究结合起来,离开了中国固有的独具风华的传统文化,那么我们对古陶瓷的研究就不可能深入进行下去。

以下就传统文化与古陶瓷收藏谈谈我的的看法。

古陶瓷收藏和研究必须以国学为基础

一般来说,传统文化和国学是不可分割的,有时传统文化就是指国学,是国学的同义语。但严格地分析,传统文化的外延要远大于国学,而国学则是传统文化的精粹,是传统文化的代表。从古陶瓷收藏和研究来看,因为古陶瓷承载着历史文化信息,反映了某一时期的人文和科技状况,所以必须要以国学为基础,这样才能更好地更有深度地了解古陶瓷,从而提升古陶瓷收藏和研究水平。

谈到国学,我们就要想到以孔子作为创始人的儒家学说,因为自汉武帝采纳董仲舒提出的“罢黜百家独尊儒术”建议后,两千多年的中国文明史深深地打上了儒学的印记。但是我们也要认识到,在漫长的社会发展中,佛教和道教的影响也非常广泛,上至皇亲国戚,下至平民百姓,大多与佛道有着千丝万缕的联系,所以从总体上来归结,国学就是以儒释道为核心的中国传统文化学术体系,其中哲学、史学和文学是其最重要的组成部分。

纹饰

我在古陶瓷收藏过程中曾经有过一段时间专门研究各种纹饰,发现尽管纹饰繁简不一,类型不同,但其反映的理念都与儒佛道有关。比如龙的画面,根据爪的区别,有三爪、四爪和五爪三种类型,为什么会有这种区别呢?原来明清时期,随着皇权的巩固和中央集权制进一步加强,作为帝王化身的龙自然要受到特别的待遇,但龙又是一种与自然界的风云雷电相关的传说中的神兽,在民间绘画中经常会描绘有龙的场景,一概禁止当然不妥,所以就必须对其从形象上予以限制。于是由官方作出规定:凡是民间画龙只能画成三爪,亲王等使用的瓷器可以画四爪,而只有皇帝的御用品才可以画五爪龙。这样的龙纹表明了皇权的独尊地位,是儒家学说的反映。

又如在明代嘉靖年间的瓷器上,有不少画的是仙鹤祥云和八卦。经过对历史文献的研究,了解到嘉靖皇帝崇奉道教的史实,为了过所谓清虚玄寂的生活,他数十年不上朝与群臣见面,而把执政的权柄交在一代奸臣严嵩手上,明王朝由此进入了衰落的阶段。因为上有所好下必效之,所以这一时期反映道教理念的仙鹤八卦图在瓷器上也比前朝大量增多。

再如清代顺治年间瓷器出现的降龙罗汉图,描绘了罗汉降伏飞龙的画面,宣传了佛法的广大和愿力。一些反映民俗民风的画面隐现出儒佛道的身影,如明代后期瓷器上较多出现的四书五经图,其中就有魁星的形象,民间有魁星点状元的传说,只要魁星手中的笔点到谁的名字,谁就会名列三甲踏上仕途。这是儒道结合的理念。

明清瓷器上还常有“状元及第”、“高官厚禄”等画面,这体现了当时社会普遍认同的价值取向,从儒家学说来诠释,是一种积极向上、不断进取的心态,也是文人学子应该齐家平天下的正道。另外有一些瓷画虽然同样反映了儒家思想,但显示了儒学中对待人生消极的一面,如周敦颐爱莲图,画了一个隐士模样的文人欣赏莲花的情景,这是用画笔来诠释宋代周敦颐的名篇《爱莲说》。周敦颐既是文学家,又是理学家,他用莲花的洁白来比喻自己情操的高尚,表示不愿与污浊势力同流合污的决心。所以我认为,无论古陶瓷的纹饰上有什么异同,但总的来说都是反映儒释道的学说和理念,真正游离于国学核心的只是极少数。

器型

古陶瓷器型也与国学息息相关,试举几个例子予以说明。一是清代出现的一种一统瓶,其形制是上下粗细一致,寓意是天下一统,显然此瓶的形制反映的是儒家的“普天之下莫非王土”的大一统思想;此外中国瓷器中典型品种之一的梅瓶,自宋代创烧以来一直盛行于后世,其蕴含的意象应该是国学中表示人生高尚境界的岁寒三友松竹梅之一,所以受到历代文人墨客的喜爱;反映佛教题材的瓷器有观音尊,这种侈口丰肩的器形因为与观音菩萨手中所持瓶式相似而得名,清代对佛教极为崇奉,并以之为国教,所以这种瓶创始于清代康熙年间并盛行不衰,人们甚至把它作为观音的化身予以供奉。

还有一种由南宋时期龙泉窑创制的葫芦瓶,总的型制就是模仿葫芦的形像,有的还大书“大吉”二字底款,这种瓶应该是受到道教文化的影响,或是直接为道教人士烧制。其实早在西汉时就有一种名为“博山炉”的陶上釉器型,据考证,这种炉仿制于青铜制成的熏炉,炉盖高耸,象征海上蓬莱三山。汉代虽然自汉武帝开始独尊儒术,但实际上道家的影响遍及天下,道家得道成仙长生不老的理念深深影响了汉代的皇族官僚及臣民。此炉一般都出土于皇室及贵族墓中,也印证了历史文献中对于汉代广泛崇奉道教的记载。

辨别瓷器真伪和年代

毫无疑义,古陶瓷收藏需要国学作为根基,缺乏国学的基本知识,那么所谓的古陶瓷收藏只是玩物而已,并不能真正了解古陶瓷中反映出来的大量文史信息,也就失去了收藏古陶瓷的意义和价值。但对于国学的学习来说也需要采取渐进的方式。因为国学包含的内容极为宏博精深,所以一般来说作为收藏家只能学习其中的某一部分,我认为主要是学习儒家的重要典籍,如科举时代文士必读的四书五经等,虽然不一定学得很深很精,但必须要真正掌握基本的知识。

其他如佛教和道教的典籍也要选择性学习一部分,特别是对于佛教和道教的历史要重点学习,这样在研究古陶瓷的纹饰和器型时就可以了然于心。

还有一点非常重要,就是国学的一个重要内容是史学,史学包罗的内容非常繁多,我们既然要收藏古陶瓷并加以研究,那么至少应该比较多地了解中国古代史。在浩如烟海的史籍中,可以选择通史类著作,如《史记》和《资治通鉴》等,也可以学习宋元明清的断代史,因为中国的陶瓷在这几个朝代中取得的成就最为辉煌。

最后,我还认为要重视民俗史的学习,因为中国的民俗民风反映在古陶瓷纹饰上的内容最为丰富,一些古陶瓷虽然已经损坏,但其中的画面可能反映了某一历史时期社会的风情、时尚和理念,所以尽管它已经残缺,更多的甚至只剩下残片,但因为具有史料佐证价值仍然受到收藏家的重视。

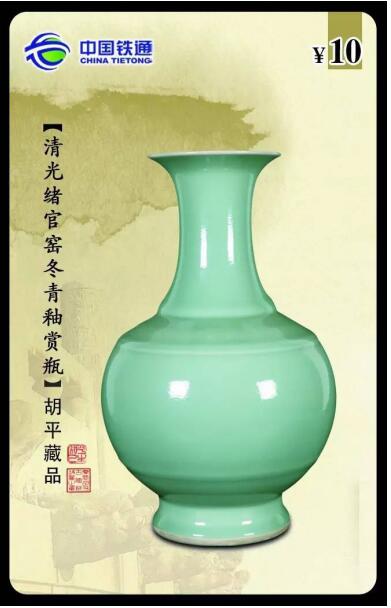

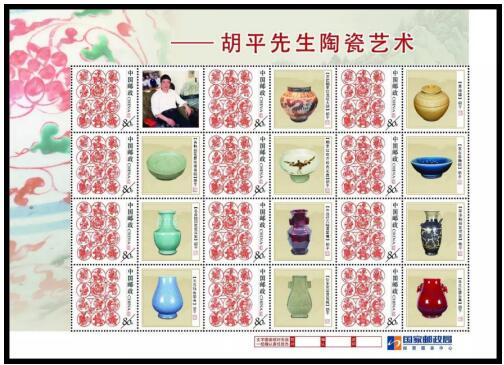

胡平教授藏品:

▲经权威专家多方鉴定此釉里红龙纹大罐系明代洪武年间制,中国大陆目前所见孤品,为明代宫廷御用之物,是属于国宝级明代早期极罕见的珍贵瓷器。

胡平教授所藏大量古陶瓷不但器形完整釉色明丽,而且具有独特的装饰纹样,诸多专家学者给予高度评价。

吴晓灵:不太寄希望一行三会通过协调解决问题 人民网北京3月24日电 (记者 李海霞)23日-26日,博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌举行。本届论坛的主题是“直面全球化与自由贸易的未来”,议题主要围绕全球化、增长、改革和新经济四个方面展开。在“大金融 大监管”的分论坛上,全国人大财…【详细】

资料图片

央行:一季度储户股票投资稳居前三 过半居民难接受房价 人民网北京3月22日电 (李栋)21日,中国人民银行官网公布《2017年第一季度城镇储户问卷调查报告》。据报告显示,央行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查,结果显示:居民偏爱的前三位投资方式依次为:“银行、证券、保险公司理财产品”…【详细】

资料图片

央行:一季度储户股票投资稳居前三 过半居民难接受房价 人民网北京3月22日电 (李栋)21日,中国人民银行官网公布《2017年第一季度城镇储户问卷调查报告》。据报告显示,央行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查,结果显示:居民偏爱的前三位投资方式依次为:“银行、证券、保险公司理财产品”…【详细】

央行调查显示:银行家企业家信心指数有较大提高 人民网北京3月22日电 (李栋)21日,中国人民银行官网公布《2017年第一季度企业家问卷调查报告》和《2017年第一季度银行家问卷调查报告》。据报告显示,银行家宏观经济信心指数为64.9%,较上季提高11.2个百分点;企业家信心指数为61…【详细】