【光明日報·經濟縱橫·界面】

“大棋局”鑄造新動力

——從三組數據看下半年經濟難點和突破點

核心提示

■ 目前正處在調結構、轉方式的關鍵期

■ 要打破行政邊界,全國一盤棋

■ 國家將推出新的重大工程項目包

目前,世界經濟復蘇緩慢,不確定性有增無減﹔我國結構調整的陣痛仍在持續,產業、地區、行業分化明顯,下行壓力仍較大。全面深化改革,是破解難題的關鍵——

在揚帆新絲路——中國南通“一帶一路”國際合作交流展上,參觀者在觀看“希望”系列圓筒型海洋平台模型。新華社記者 李響攝

1.關鍵詞一:分化明顯

【數據1】

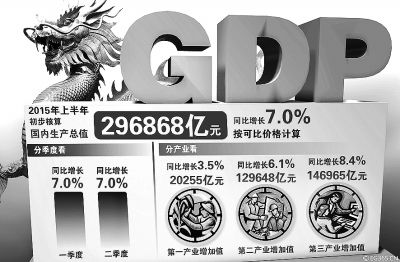

上半年,全國城鎮新增就業718萬人,完成全年目標的71.8%﹔據國家統計局90萬家企業聯網直報統計,今年二季度末,全國規模以上企業就業人員17449萬人,比上年同期增加46萬人,同比增長0.3%。

【數據2】

上半年,東北地區規模以上工業增加值同比下降2.2%,降幅比一季度擴大0.6個百分點,地方本級財政收入也出現下降﹔東北地區的省會城市平均失業率在7%左右,比全國平均水平高2個百分點左右。

面前的數據,一喜一憂。數據折射的現實是:隨著經濟總量的擴大,我國GDP每增長一個百分點,其增量與過去不可同日而語,其所能容納的就業量相應增加﹔同時,新舊動力轉換尚未完成,轉型的陣痛使部分省區感受格外強烈。部分老工業基地和資源枯竭型城市抗風險能力低,經濟出現了持續下滑。

國家統計局人口和就業司司長馮乃林指出,近兩年,我國服務業發展的速度在加快,第三產業增加值佔GDP的比重逐年增加。根據近兩年數據測算,第三產業每增長1個百分點能創造約100萬個就業崗位,比工業多50萬個左右。

東北三省和華北一些省份的失業率高於平均水平,固然與當地人們的就業觀念有關,更主要是與其經濟結構比較單一,要麼經濟結構偏重於資源型,要麼壓縮產能任務較重,與偏重於資源型、裝備制造型有關。目前我國正處在調結構、轉方式的關鍵時期。“這是結構調整過程中的階段性現象,也是我們下決心進行結構調整的出發點。”國家統計局局長王保安指出。

沒有陣痛,就沒有新生﹔沒有改革,就沒有未來。

中國社科院工業經濟研究所研究員、中小企業研究中心主任羅仲偉在接受記者採訪時說,今年上半年他在各地調研了20多家企業,發現各地情況分化明顯。與傳統制造業不同,浙江等地的企業在創新的機制下,正在形成“大眾創業,萬眾創新”的新生態,民營中小企業增長迅猛,一些企業正在建立網上發單、網下生產的全產業鏈“互聯網+”新業態、新模式,顯示出很強的活力。“從這些企業那裡感覺不到經濟下行的壓力,能感受到中國經濟的希望。”羅仲偉說。

目前,各省區市紛紛公布上半年“成績單”,各地的情況証明,轉型升級早、產業結構優化的省區市領跑GDP增長。上半年,貴州省GDP同比增長10.7%,位居全國第二。貴州省GDP跑贏全國平均水平,關鍵在於新興產業發展加快,以大數據為重點的電子信息產業發展勢頭強勁,計算機、通信和其他電子設備制造業增加值增長44.4%。

今年上半年,黨中央、國務院各項改革措施不斷出台。新格局、新形態,對穩增長、促就業作用顯著。“算幾筆大賬可以看出,中國經濟的增長潛力巨大。新興行業在快速增長,要堅定信心。”國家發改委宏觀經濟研究院副院長王昌林指出。

國務院發展研究中心原副主任劉世錦認為,對於中國來說,下一步增長點是要盯著新的創新、新的產業。

| 下一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!